ご挨拶

一般社団法人日本体力医学会理事長

一般社団法人日本体力医学会理事長

永富 良一

「体力をつける」とよくいわれます。何のためにでしょうか?仕事、競技、勉強、健康などひとそれぞれ様々な理由や目的があります。しかしどのような方法でいつどのような体力をつければよいのでしょうか?なぜ体力がついたり、落ちたりするのでしょうか?体力をつけるには運動やトレーニングをするだけではなく、食事や睡眠など普段の生活習慣も重要です。病気の予防、病気を克服する力や、病気からの回復にも体力は重要です。体力に関して日々遭遇するこれらの疑問の全てが明らかになっているわけではありません。わたしたち日本体力医学会では、教員や学生、スポーツ指導者、保健医療関係者など多様な背景をもつ人たちがこれらの疑問に応えるべく挑戦しています。これが、わたしたちが取り組む体力科学です。会員の中には我が国の健康のための身体活動のガイドライン策定に貢献している研究者がいます。また国際学会で受賞したり、国際的な科学雑誌にその研究成果が発表されている若い大学院生や研究者が増えています。

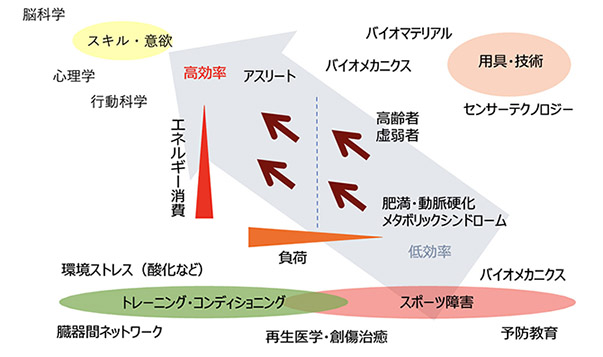

体力科学は、医学を含む生命科学の一つのジャンルである以上、体の仕組みとしてその構造と機能を理解することがその基本です。また実社会でどのような課題が、どのような人たちに生じているのかを理解するためには多くの人たちを対象とした調査が必要です。したがって、体力科学も多くの医学研究と同様に、構造を解剖学、機能を生物学(生理学・生化学など)、社会を疫学や行動科学などを通じて理解することが基本になります。その研究成果を社会に還元するには社会や組織の仕組みに反映させていくための努力も必要です。ミクロ・ナノ・ピコなど微細な構造を観察する技術、センサー技術・情報通信技術・解析技術である人工知能の発展により、多量のデータを収集し解析することが可能になってきました。今まで未解決だったことが理解できるようになると同時に、出会ったことがない現象がみえるようになったことで、新たな謎が浮かび上がってきています。もちろん新しい技術により明らかになってきたことを社会にどのように伝えるかも重要です。科学への信頼が揺らいでいるともいわれている今日、わたしたちは責任をもって社会に研究成果を伝える役割を担っています。日本体力医学会の強みは上述したように、さまざまな領域の研究者がジャンルを超えた取り組みを行っていることにあります。

2020年からはじまったコロナウイルスによるパンデミックにより学会の学術活動は大きな制約を受けました。学問の発展にとって学術集会において研究成果や新しい課題を披露・共有し議論を行うことは不可欠です。コロナ禍で大きく発展したオンラインでのコミュニケーションはとても有用です。オンラインだけで学術集会を開催し議論することも可能になりました。しかし、対面で人が集まる学術集会でしか得られないコミュニケーションを越えることはできていません。日本体力医学会では2024年より単にこれまで開催してきた学術集会を復活させるだけでなく、新たな取り組みを行うことによって学会員の研究活動、情報交換、またまだ会員になっていないけれどわたしたちの取り組みに関心をもっていただける多くの方々に集っていただき、意見交換を行う場を発展させていきたいと考えています。とりわけこれからの学術活動を担っていく大学院生を応援し、体力科学・医学に興味をもつ大学生や高校生にも門戸を解放してきたいと考えています。2024年はパリオリンピック・パラリンピックの年でもあります。競技スポーツに取り組むアスリートたちの活躍を支える体力もわたしたちの重要な関心事です。一方、社会的に大きな問題になっている加齢にともなう認知機能・身体機能の低下に対してどのように対処するかもわたしたちの重要な関心事です。遊びの形が50年前とは大きく変わってしまった未来の社会を支えていくこどもたちの体力も重要な関心事です。

日本体力医学会は一般社団法人日本医学会連合のメンバーであり、日本医学会の第39分科会です。分子生物学から疫学までさまざまな手法を駆使し公衆衛生を通じた国民の健康、医療における身体活動・運動の重要性、また競技スポーツを通じて人類の可能性を究める取り組みを支える活動を続けていきます。わたしたちの学術集会は、国民スポーツ大会(旧国民体育大会)開催地で開催されます。また各地域には地方会が組織され学術集会が行われています。興味がある方は、是非学術集会にご参加いただき、忌憚のない意見をいただき、一緒に人に役立つ体力の科学に挑戦しましょう。

学会の概要

- 会員数

- 3,420名(2023年8月31日現在)

- 日本体力医学会会計年度

- 8月1日~翌年7月31日

(2024年度:2023年8月1日~2024年7月31日) - 学会事務局

- 〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 ユニゾ小石川アーバンビル4階 学会支援機構内

一般社団法人日本体力医学会事務局

Tel:03-5981-6015(学会専用)/Fax:03-5981-6012(学会支援機構)

E-mail:jspfsm@asas-mail.jp - 編集事務局

- 〒997-0854 山形県鶴岡市大淀川字洞合1-1 鶴岡印刷株式会社内

日本体力医学会編集事務局

Tel/Fax : 0235-22-3120

E-mail: hj-tairyoku@turuin.co.jp

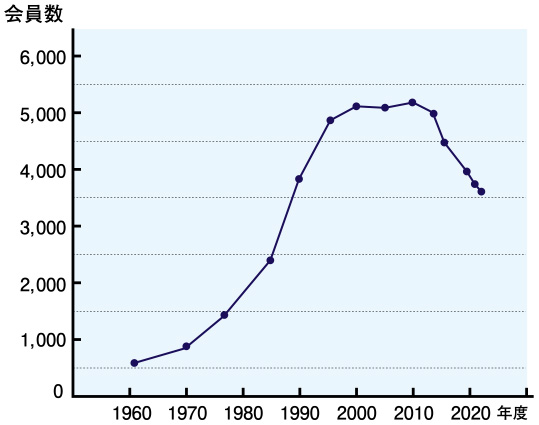

会員数の推移

| 1961年8月 | 568名 |

| 1970年8月 | 858名 |

| 1977年8月 | 1,486名 |

| 1985年8月 | 2,408名 |

| 1990年8月 | 3,860名 |

| 1995年8月 | 4,828名 |

| 2000年8月 | 5,177名 |

| 2005年8月 | 5,126名 |

| 2010年8月 | 5,207名 |

| 2011年8月 | 5,197名 |

| 2012年8月 | 5,186名 |

| 2013年8月 | 4,979名 |

| 2014年8月 | 4,715名 | 2015年8月 | 4,429名 | 2016年8月 | 4,362名 | 2017年8月 | 4,308名 | 2018年8月 | 4,225名 | 2019年8月 | 4,133名 | 2020年8月 | 3,943名 | 2021年8月 | 3,787名 | 2022年8月 | 3,686名 | 2023年8月 | 3,420名 |

体力科学・JPFSMに掲載された論文数

| 1962年~1971年 | 138編 |

| 1972年~1981年 | 183編 |

| 1982年~1991年 | 273編 |

| 1992年~2001年 | 405編 |

| 2002年~2011年 | 361編 |

| 2012年~2021年 | 237編 |

| 2012年~2021年 | 158編 |